时间: 2024-05-23 00:38:19 | 作者: 商超便利系列

赢得了“十年赌约”,并不意味着赢得未来。在饱经十年渠道蚕食、资本冲击、消费细分等行业剧变后,探索中的实体零售终于真正迎来触及根本、“伤筋动骨”的模式变革阶段。

家乐福退出了,但东北的原址物业,比优特一口气接手了5家开新店。沃尔玛大卖场建国路店关店,但在原址基础上,盒马接手开出了北京第二家X会员店。

在全国各地旧有大卖场的原址上,新的商超不断开业,就像系统的新陈代谢,老的组织完成使命,新的细胞接续生长。

大卖场其实一直都在,在电商大幅挤压渠道的情况下,实体商超依旧可以占到社会消费品零售总额一半以上的强势份额。

如果认为靠这个数据就可以高枕无忧的企业,大概率会像家乐福一样,最终只能黯然退出,但如果想清了实体商超的优势、走好差异化之路,那么在庞大的国内市场中持续发展下去,也并不是一件特别难的事。

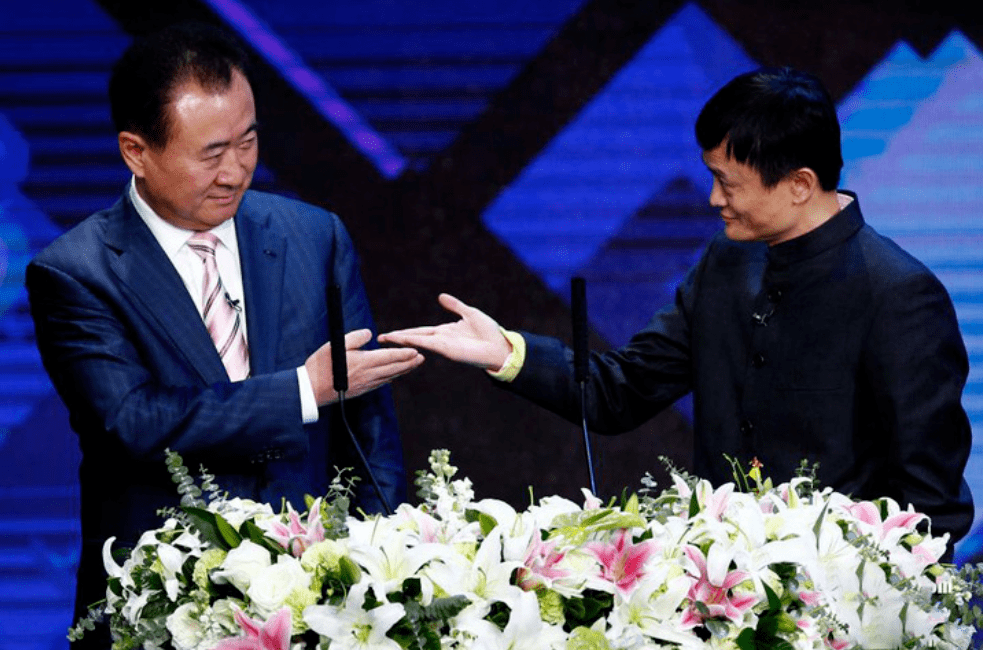

十年前的2012年,马云与王健林共同出席“CCTV中国经济年度人物”的颁奖典礼,马云说,对于像王总这样的传统实体企业来说,电子商务不可能完全取代你们,这是一个好消息;但还有一个坏消息,那就是电子商务将基本取代你们。

彼时的王健林,财大气粗。面对马云的概念轰炸,老王虽不善辩,但下手不含糊,不服气地直接抛出了一个亿元赌注:如果到2022年,也就是十年后,电商占中国整个零售市场占有率50%以上,我给马云1个亿,如果未达到,他就给我1个亿。

在2012年,所有的争论都带着经济快速地发展期独有的嚣张气息,两个商业大佬谈笑间将很多当前上市企业全年可能都达不到的经营利润额当成了随口而出的赌约条件。

2022年正好是这个赌约的十年之期,根据国家统计局的数据统计,2022年我国消费品零售总额为44万亿元,其中,国内网络零售额达13.79万亿元,实物商品网上零售额11.96万亿元,占社会消费品零售总额的27.2%。

这个数据意味着王健林赢了赌注。但王健林的胜利并不代表当前实体零售企业是稳坐泰山、风雨不惊的现实处境,反而愈发风雨飘摇。

因为面对电商在渠道和效率两方面的空前挤压、降维打击,实体商超面对的市场环境、消费环境比十年前严峻得多。

首先,电商对于传统商超在渠道方面拥有前所未有的优势。渠道的概念在于触达用户,在过去的零售发展中,大型商超基本掌握了渠道话语权,但随着网络发展,尤其是移动网络的加快速度进行发展,渠道有了全新定义。除去各大平台的公域流量,品牌商对于私域流量的觉醒和重视也彻底颠覆了传统商超的渠道概念。与此同时,消费者也有了更多快速和便捷的渠道和平台做商品选择和价格选择,因此传统商超作为商业大流通领域关键的渠道商地位正在迅速被削弱。

从模式竞争力看,传统大卖场的三点核心竞争力货全、价低、正品,在移动网络升级中,这三项优势几乎被替代殆尽,尤其是在标品领域。

其次,在效率方面,传统商超更无优势可言。信息技术的发展是工业效率大幅度的提高的保障,随着网络技术和数字技术的出现和发展,生产效率、运营效率、流通效率更得到了指数级提升,这对于以人力密集型为用工特点的传统商超来讲,属于降维打击。

以商品管理为例,伊藤洋华堂备受业内推崇的“52周MD”商品管理的实现正是基于其自研的“单品管理系统”,信息系统的介入和使用才使商品在实体店内的快速流转和管理成为现实。

首先,因为国内区域发展极不平衡,部分地区,尤其是下沉市场中,县级及以下的行政区域,传统商超仍占据零售市场的主导地位。

另外,还有一个关键原因,从行业发展横向对比角度,传统商超仍有无法替代的竞争优势。这些优势突出体现在,在场景化购物需求、非标品消费和自有品牌商品等方面,传统商超仍是消费者心中的购物首选。

“电商平台特有的规模效应递增规律带来的强马太效应以及对于人力、租金成本的极致利用,使得实体商超在标品搬运工价值链上已很难获得竞争优势。”业内人士在接受龙商网超市周刊采访时表示,目前零售业内其实已形成共识,线下零售企业想要差异化竞争,必须扬长避短,找到优势。

非标品之所以能成为实体商超的核心竞争优势,是因为电商在这一些产品的销售方面有先天缺陷。

没有明确规格的非标品,其代表的是消费的人个性化的购物需求。比如生鲜果蔬,同一品类,不同人的需求不完全一样,大小、颜色、软硬等都有个性化需求。尽管当前生鲜电商对果蔬SKU进一步细化分类,但现场挑选仍是满足消费需求的最好办法。

更何况在购买行为中主观判断占据更大成分的肉食和水产海鲜品类,除去一些标准化的熟食SKU之外,绝大部分完成购买需要现场体验。

这也是为什么马云在提出新零售理念后,阿里拓展线下零售市场第一步走的便是生鲜这条路——这是阿里线上零售覆盖不到的地方,也是线下零售的主战场。

因此,在当前市场格局中,大卖场的差异化竞争力其实一直存在,只不过当前喧嚣的市场环境和整体数字化转型的行业要求,加剧了实体商超的现实焦虑,让他们在迷茫中无所适从,进而传统优势无法保住、新的赛道跨不进去,即使跨进去,也只能居于人后,苦苦追赶。

当然,这里所说的差异化竞争能力指的并不是指大卖场的因循守旧,在消费的人需求和市场业态细分的当下,不做任何创新和变革,只能接受被替代和淘汰的结局。

客流的快速下滑,供应链的低效和利益纠葛、人员效率低下等都已成为大卖场的负担,这也是导致大卖场模式衰败的原因,创新势在必行。

目前,零售的行业创新集中于新业态的不断尝试,但对大卖场来说,创新往往更为艰巨,因为在模式确定的情况下,跳出以往的窠臼做调整往往比创造一个新业态更加困难。

在已有的业态里,大生鲜概念慢慢的被实体商超重视,无论从国内现状分析还是国外经验借鉴,结论都趋近一致。

首都经贸大学陈立平教授说,国外零售行业发展历史表明,利用超市生鲜的“长购买链”行为能催生新的盈利增长点和运营模式。

LOPIA在业界最受关注度的超市生鲜品类中,同比增长连续6年保持日本国内第一。截至2023年7月,门店数78家、单店平均面积2000平方米,单店平均销售额达45.3亿日元(约合2.2亿元人民币)。LOPIA的发展目标是到2031年,集团出售的收益达到2万亿日元(约合979亿人民币)。

LOPIA最大的特色是牛肉消费。其经营核心是提供高质低价商品,保持低成本高效率运营。在商品策略上,利用做肉起家的优势主打高品质、高等级、超高的性价比,建立“买肉就来LOPIA”的口碑,开发网红商品,利用社交平台提高品牌辐射力。

“鲜肉是抗衡线上零售为数不多的大品类。”陈立平说,消费者购物篮分析已经证明,肉类消费行为的“购买链”最长,它和酱料、泡菜、酒类、饮料、零食形成强相关关系。

LOPIA正是因为看到这一点,利用在日本中产阶级中已经固化的牛肉消费,以牛肉的超级性价比为品类杀手进入市场,依靠出色的差异化运营,成功打开了日本中产阶级的消费,并形成品牌优势。

除了国际上商超企业利用生鲜品类进行经营模式创新的案例,国内也有很多商超企业在深耕生鲜、做强生鲜,探索生鲜创新,扩大生鲜概念。比如湖北雅斯、北京壹公里果蔬,在对生鲜产品和供应链的不断解构重塑中,实现了企业经营效益和规模的不断增长。

在今年7月举办的第二届全国生鲜创新峰会上,参加会议的专家和业内人士对雅斯模式的最大共识就是,生鲜品类的扩大以及将餐饮纳入超市整体运营的特色,是雅斯成功的关键。

而北京的壹公里果蔬,通过打造独具特色的供应链体系,在竞争非常激烈的北京市场站稳了脚跟:700平米的社区店,仅极具性价比的果蔬品类月销售额就达百万元以上。

“无生鲜不加工,不加工无盈利。”在超市未来生鲜发展的新趋势上,陈立平认为:“国内外的发展经验表明,超市的生鲜概念正出现重大变化,原有的以果蔬、水产、畜产等生鲜食材为主的品类,正在向生鲜深加工食品转化,形成冷冻、冷藏、常温三个温度带的品类结构。”

后疫情时代随着速冻技术的进步,无所不速冻的时代已来临。全球美食的流通和传播已经不存在任何技术上的问题,这将深刻改变消费行为和超市生鲜结构。

“未来,超市将逐渐形成新的高毛利模式:冷冻食品、现场加工熟食品、深加工蔬菜、烘焙和甜品、酱料等成为高毛利的基础品类,结合自有品牌开发,超市将进入到一个通过深加工,及品类组合获取较高毛利的时代。”陈立平说。返回搜狐,查看更加多